Critiques

L'intervallo de Leonardo Di Costanzo

(Attention : Spoilers)

Une heure trente de film pour retracer une journée entière d'attente ? Le pari est risqué ! Et pourtant, de cette attente et de l'oeil méticuleux et observateur de Leonardo Di Constanzo, jusqu'ici documentariste, nait une expérience sensible et fragile comme un fil qui aurait pu se briser à tout instant. Avec finesse et passion, il observe ces deux adolescents comme s'il s'agissait de deux animaux tours à tours apeurés puis attirés, en parade, et grâce à une mise en scène discrète et harmonieuse la mécanique bien huilée de cette fiction se déroule avec naturel et grâce. Devant nos yeux désireux et impatients, débute alors une éclosion – quelque peu poussive à ses débuts, jusqu'à un équilibre délicat qui nous happe dans se qui s’annonçait comme un huis clos dans un bâtiment lugubre et qui révèle finalement un espace infini, lyrique et vivant. Et le chemin parcouru par les deux protagonistes remet peu à la choses en ordres, Salvatore n'est plus geôlier, Veronica n'est plus prisonnière de la mafia, ils sont à nouveaux deux adolescents en proie à la rêverie et à l'abri d'un monde brutal qui n'est pas le leur. Ce jusqu'à l'arrivée de Bernardino, personnage jusqu'ici inconnu mais dont la menace planait, qui nous révèle le talent de Leonardo Di Constanzo en terme de choix et de gestion d'acteurs. Car si les personnages de Veronica et Salvatore nous avait déjà touché par leur sincérité et leur candeur, la surprise ici est excellente. Au lieu de voir surgir l'archétype de l'italien - comme le sbire de Bernardino - arrive un petit homme à lunettes plutôt risible. Jusqu'à cette scène, dans une pénombre entrecoupée de filets de lumières dorés, chargée d'une tension et d'un malaise indescriptible, qui révèle la puissance et le charisme effrayant de ce personnage. Et c'est avec effroi que le spectateur voit les adolescents se remettre docilement au mains de la mafia et se retrouve face à la violence de cet environnement qu'il mesure mieux que devant n'importe quelle autre fiction cadrant avec acharnement la violence immédiate. Détourner la caméra de son sujet, attendre, observer, oui c'est culotté mais c'est surtout brillant.

Bestiaire de Denis Côté

Dans un documentaire "expérimental", comme le décrit lui même Denis Côté, la forme singulière et déconcertante transmet une poésie et une réflexion bien plus efficace que n'importe quelle tentative de narration. Malgré de longs plans figés d'une esthétique irréprochable et inventive les images transmettent une spontanéité formidable et nous invite à partager l'espace des bêtes, juste le temps qu'il faut pour effleurer leur condition. Dans les premières minutes, un plan sur un carré d'herbe découpé par un grillage nous piège aux côtés d'un lama dans cet espace absurde censé préserver une animalité qu'elle enferme et domestique. A travers ce lama intrigué, agité, qui épie attentivement l'activité de l'autre côté du grillage, Denis Côté nous livre, peut être à son insu, bien plus que se qui aurait pu ressembler à une simple critique envers les zoo. Ce lama est tantôt spectateur de la comédie humaine qui se déroule devant lui, tantôt indifférent. C'est une véritable dialectique sur la condition humaine et animale qui se développe non seulement à travers ce plan mais aussi à mesure que le film continue. Les plans sur la bestialité enfermée et effrayée, parfois même résignée, viennent s'opposer à l'engouement moutonnesque d'un public joyeusement cloitré derrière les grillages qui forment à présent des cages humaines. Ce contraste est transmis grâce à une mise un scène fine et lyrique. Sans céder à l'anthropomorphisme ou la pitié, ces plans serrés qui nous piègent au plus près des animaux sur un arrière plan simple, quasi graphique, sont bien plus expressifs qu'un commentaire n'aurait pu l'être. Et ce silence prégnant est particulièrement propice à une méditation poétique à la fois rompue et intensifiée par les coups violents, les pas affolés et le souffle saccadé d'un lion agacé et d'un zèbre paniqué.

Quel plaisir de ne pas se voir imposer - comme toujours - un message, une pseudo vérité ou réalité venu d'on se sait où, et quelle humilité de la part de Denis Côté qui propose et observe avec simplicité et franchise. De tout cela se dégage une expérience cinématographique novatrice, élégante et prenante.

La maison de la radio de Nicolas Philibert

Aaah Radio France, fleuron de l'audiovisuel publique, à des miles de tout malaise lié à une éventuelle crise, délicieux mirage exempt de tout tracas ou chamaillerie, où la vie n'est que chansonnettes, intégration sociale fructueuses et bonshommes postillonnant allègrement. Certes, le défi qui consiste à traduire visuellement l'invisible et l'insaisissable est assez séduisant. Nonobstant les éléments tronqués du quotidien que l'on parcours, l'allure général est ravissante et réjouissante et donne lieux à une ballade tout au long d'une journée au travers de l'impressionnant bâtiment de Radio France, jusqu'à la douce quiétude de la nuit où quelques irréductibles s'attèlent encore au travail dans la pénombre tandis les animateurs murmurent à peine dans leur micros. Mais au delà d'une délicieuse symphonie vocale où s'entremêlent des conteurs aux voix suaves et habitées et le timbre délicat et féminin de Marie Claude, au calembour facile, se qui manque cruellement à ce documentaire est une véritable étude de l'institution, de son ampleur et de ses limites, à la manière d'un Herzog, qui décortique assurément son sujet de bout en bout. Car à en croire ce documentaire, la radio n'est qu'un délicieux fleuve tranquille remplit de journalistes zélés, d'équipes techniques investies, et de chanteurs transcendés. On peut donc légitimement se demander : ce documentaire nous documente-t'il ? A notre grand dam, pas tant que ça. Le passionné, féru d'émissions culturelles et friand de brèves scabreuses sera donc bien dépité de ne pouvoir réellement découvrir l'envers du décors, ses intrigues et ses complots bref du croustillant, du sensationnel mais surtout du Vrai ! Mais non, pas une seule goutte de sang, pas même un haussement de voix. Voilà un quotidien bien plat qui émousse sérieusement notre enthousiasme. Et pourtant les raisons de s'égosiller, s'écharper ou s'estropier mutuellement ne manquent pas, l'acharnement désespéré à maintenir la "bicoque" de la radio à flot n'étant pas particulièrement couronné de succès. Mais peut être n'a t'on pas prévenue Nicolas Phillipin, après tout, 6 mois de tournage c'est court... Enfin, le spectateur cinéphile se verra fort attristé, après une heure quarante trois d'attente, de se voir privé des facéties de notre bien aimé Jérôme Garcin et sa bande d'acolytes. Voilà une omission tout à fait inexcusable !

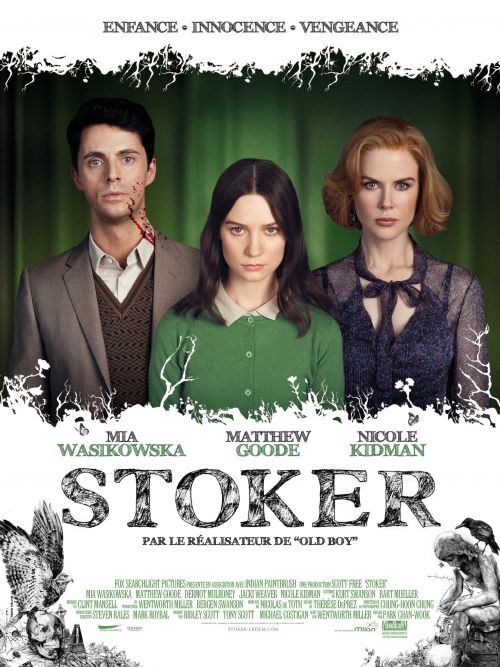

Stoker de Park Chan-wook

(Attention : Spoilers)

Stoker, récit d'une relation ambiguë entre une jeune fille et son oncle dotés de sens particulièrement développés, a tout les ingrédients pour créer un mélange de malaise et de fascination, le tout sublimé par une mise en scène virtuose. Mais si l'exercice de style nous enchante, il manque toutefois quelque chose au scénario pour gagner en substance. Les effets visuels et sonores pédalent dans le vide et si l'ennuie ne s'installe jamais complètement le film ne parvient pas a nous emporter au delà de son concept initial, dans les méandres de cette relation. La faute à un casting tantôt brillant, tantôt décevant. Commençons par le décevant donc avec Nicole Kidman jouant Nicole Kidman, les traits ultra crispés dans un rôle d'une originalité phénoménale pour elle, qu'elle endosse comme elle porterait encore et encore un vieux manteau usé. Mia Wasikowska n'est malheureusement pas non plus un choix très original et s'enferme dans une représentation figé, cachée derrière ses cheveux. Seul Matthew Good parvient à créer des étincelles, de l'indécence, de l'immoralité et du malaise qui atteint son paroxysme dans une scène où il rejoint sa nièce au piano, la fixant de son regard glacial et métallique puis l'enlaçant en l'accompagnant dans son morceau. Le film joue avec délice avec l'horreur et le meurtre comme lorsque l'oncle étrangle un homme avec sa ceinture jusqu'à se que sa nuque craque dans un bruitage sordide et résonnant ou encore dans la scène où ce dernier, enfant, enterre son petit frère sous le sable tout en se délectant du spectacle. Le retournement final, où India abat finalement son oncle, aurait pu être décevant (comme un abandon de toute l'immoralité mise en avant jusqu'ici) s'il n'avait pas été sublimé par un coup de feu retentissant, dans une délicieuse explosion d'hémoglobine, puis d'un second meurtre, faisant écho au sublime générique de début, dans lequel India prend définitivement l'aplomb qu'elle cherchait désespérément jusqu'ici, transfigurée par cette renaissance. Dernier plan sur des fleurs blanches mouchetées de sang, le tout est délicieux mais frustrant.

Sugar Man de Malik Bendjelloul

(Attention : Spoilers)

Sugar Man, réalisé en trois ans malgré de très faibles moyens, rapporte la découverte et le succès d'une figure mystérieuse et mythique, Sixto Rodriguez, chanteur étrangement ignoré dans le reste du monde mais qui marqua l'Afrique du Sud et son histoire. Autour de cette homme dont personne ne sait rien, une véritable légende se crée. Les histoires les plus sordides et improbables courent sur sa mort quand deux fans entreprennent une enquête pour lever le voile sur un mythe qui eut une influence considérable et insuffla un vent de révolte durant l'apartheid. Le documentaire suit l'investigation de ces deux passionnés, soutenu par un enchantement et une volonté entrainante, de manière très classique et formel, sans poésie, uniquement portée par leur engouement. Jusqu'à cet instant parfait qui nous permet enfin d'appréhender l'émerveillement qui entoure ce spectre insaisissable mais saisissant : une mélodie à la fois haute et profonde retentit d'une guitare et transporte instantanément le spectateur, jusqu'ici intrigué mais toujours quelque peu somnolent. Et tandis que la mélodie résonne, une voix brute, élevée et limpide, habitée par une sorte de mélancolie, d'expérience, s'élève. La pièce est envahie et bercée par cette voix qui semble flotter et nous plonge dans une rêverie à la fois douce et cruellement réelle. Le film devient dessin animé : un trottoir sale et coloré de banlieue défile, quand apparait une silhouette masculine noire, longue, qui déambule lentement d'une démarche cadencée, presque désarticulée mais fluide. Il s'en dégage une pesanteur, un certain blues qu'on retrouve dans la musique. La caméra continue sa course et dépasse ce curieux automate qui n'est autre que la parfaite illustration de Sixto Rodriguez dans toute sa singularité. Et à plusieurs reprises différents morceaux de Rodriguez viendront bercer, animer, émouvoir le documentaire définissant encore et encore un personnage indescriptible dont nos deux enquêteurs retrouvent la trace et qui, s'il se livre à une interview, ne perd jamais de son mystère et de son aura. C'est justement ce défi périlleux que relève avec brio Malik Bendjelloul: il décortique un mythe sans lui faire perdre une once de sa magie et offre une fabuleuse découverte au spectateur, qui sitôt sorti de la salle s'empresse de partir à la recherche de ces perles musicales, encore bercé par leur intensité.